Die Hübschigkeit der Schauspieler

Film 90: Lost in Translation (2003)

Zwischen den Welten von Sofia Coppola mit Bill Murray, Scarlett Johansson.

Das war ein würdiger Abschluss. Der Film war wie das letzte Jahr auch: einsam, hoffnungslos und beschämend.

Doch er beschreibt nicht die Corona-Welt von 2021, sondern die Entfremdung in der amerikanischen Gesellschaft Anfang des neuen Jahrtausends. Ein alter Feind wird ausgemacht - die Japaner. Es scheint als würde das Pearl Harbor des guten Geschmacks in Person des alternden Filmstars Bill Murray (!) erneut bombardiert werden, diesmal von empathielosen Regisseuren und übertriebenen Talkshowmoderatoren, die tanzend und Karaoke singend den Untergang aller Kultur einläuten. Es ist schamlos, dass Amerikaner das über Japaner behaupten und noch weitaus beschämender, dass sie recht behalten. Wir retten uns kaum mit der Entschuldigung, dass ja nur eine Parallelgesellschaft dargestellt sei.

Zwei ganz unterschiedliche Seelen sind in einem Luxushotel in Tokio gestrandet, gefangen von äußeren Zwängen, die zu durchbrechen sie sich nicht trauen oder leisten können. Sie entdecken eine Gemeinsamkeit: Sie können nicht schlafen.

Er bleibe in der Schwebe, so preist Frau Wiesenraute diesen Film und meint damit die Tatsache, dass man nicht sagen könne, ob es eine Komödie, Tragödie oder gar eine Romance sei. Als Komödie des Jahres 2003 angekündigt ist er alles andere als das. Das billige Ende mit einem falschen Kuss und dem einen unverständlich geflüsterten Satz zum Abschied, der zwei Stunden gemeinsames Leiden in Lächeln verwandelt, spräche für eine Romance. Allerdings kann auch das nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Protagonisten ihrer Hoffnungslosigkeit nicht entkommen können.

Einsamkeit kann nicht besser dargestellt werden. Nur insofern kann ich die Begeisterung der Kritiker verstehen. Als Zuschauer fühle ich mit den Protagonisten: Sie sind verloren in einer fremden Welt, die sie nicht verstehen. Womit ein weiterer Bezug zur aktuellen Wirklichkeit hergestellt wäre.

Rückblickend muss ich sagen, dass ich nicht viele der fast hundert Filme freiwillig (bis zum Ende) angesehen hätte. Dieser hier war definitiv am schwersten zu ertragen, weil er mich einsam, hoffnungslos und beschämt zurückgelassen hat. Das war ein würdiger Abschluss.

30. Dezember 2021 nach oben

Film 81: Good Night, And Good Luck! (2005)

von George Clooney, mit David Strathairn, George Clooney, Patricia Clarkson.

Anlässlich des Welttages der Intersexualität am 26.10.2020 werden zur besseren Lesbarkeit dieses Beitrags nur die intersexuellen Formen genannt. Dazu werden … ach, das wissen ja alle. Gemeint sind natürlich immer auch die hetero- und homosexuellen Lebensformen, die damit aber gar nichts zu tun haben.

Die Diskussion*in war dieses Mal sehr sprunghaft, schnell und chaotisch. Was ich gehört habe, lässt sich grob in die folgenden 6 Kategor*innen einordnen:

- Geschicht*in.

Obwohl es meine Aufgab*in gewesen wäre, hat Frau Wiesenraute die Verfilmung*in eines historischen Stoffs ausgesucht. Also mussten wir erstmal auf den aktuellen Stand gebracht werden, denn über die McCarthy-Är*in hatte ich zwar schon mal was gehört, insgesamt aber doch erschreckend wenig. Aber Achtung: Ich habe mich nur als Beispiel genannt. Außer dem Haustheologen und vielleicht der Filmzeigerin ging das wohl allen so. Verzeihung: Chesscurl natürlich auch - nicht!?

- Geschichte*in.

Zentrale Frag*in in der ersten Hälft*in der Diskussion*in war, warum die Amerikaner so schreckliche Angst*in vom dem Kommunismus hatten. Also ich wusste das nicht. Der Film hat die Angst*in zwar deutlich gezeigt und auch eindrucksvoll dargestellt, eine Antwort*in lieferte er aber nich. Das war Hintergrundwissen, das die Filmgucker*in mitbringen musste. Auch die obligatorische Post-Film-Diskussion*in hat mich nicht ganz erleuchtet, obwohl auch ich zugeben muss, dass mich der Erfolg, mit dem McCarthy dieses Misstrauens-Virus in die Gesellschaft*in eingepflanzt hat, erschüttert hat. Schadenfroh bin ich deswegen schon ein bisschen: McCarthy verschwand nach seiner Absetzung*in in der Bedeutungslosigkeit*in, nicht nachdem er sein Land in eine beispiellose Depression gerissen hatte.

- Filmkunst*in.

Kameraführung*innen und -einstellung*innen waren ungewöhnlich, Lichteffekt*innen auf die Studiosituation*in des Settings genau abgestimmt, die Zigarettenrauch-Ästhetik*in des s/w-Films (falls das Ästhetik ist) war dominant, die Musik*in wurde fast ausschließlich als Meta-Kommentar in Form*in einer Jazzband*in mit Sänger*in eingesetzt und endlich kam die Hübschigkeit*in der Schauspieler*innen zur Geltung*in. Lange nach der Diskussion hab ich in diesem Internetz gelesen, dass die Musik*in immer genau nach 23 Minuten einsetzt - das Intervall, in dem die Originalsendung*in durch Werbung*in unterbrochen wurde. Ist mir nicht aufgefallen, eine hübsche Anspielung*in ist’s aber doch, jedenfalls wenn's stimmt. Für einige war da aber ein bisschen zu viel Kunst*in im Film enthalten, wurden doch gerade die Nachrichtensprecher*innen häufig in Nahaufnahm*in gezeigt. Einigen drängten sich die Nüstern*in offenbar unangenehm ins Bewusstsein.Und die Hauptdarsteller*in ist 64-jährig an Lungenkrebs verdorben. Der hat wohl etwas zu viele ästhetische Schwarzweißfilm*innen der 50er/60er Jahr gedreht.Ähem... Da ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Die Hauptdarsteller*in hat keinen Krebs bekommen, sondern eine Oscar-Nominierung*in. Naja, kann ja mal passieren. Zum Glück gibt es Frau Wiesenraute, die hat das gleich gemerkt. Chapeau.

- Politik:

Die Parallel*innen zur heutigen Situation*in in den USA ist übermächtig, geht es doch hier wir da um Zensur*in. Episch. Unsere hitzige Diskussion*in darüber soll hier verschwiegen werden. Verzeihung*in, wieder eine Zensur*in. Man kann dem Clooney hier allerdings nur hellseherische Fähigkeit*innen vorwerfen, denn der Film erschien lange vor Trump auf der Bildfläch*in. Wahrscheinlicher ist es, dass er eine mehr oder weniger versteckte Kritik*in an der Politik*in von Bush sen. platzieren wollte. Denn der Film sage immer auch etwas über seine Entstehungszeit*in aus. Soviel hab ich in der Examensprüfung*in gelernt. Immerhin. PS: Tant*in Google hat zu dieser übrigens Frage*in beharrlich geschwiegen. Klarer Fall von Geschichtsklitterung*in.

- Mode*in:

Glencheck sieht gut aus und aus der Zeit*in. Und irgendwie Latin. Clooneys Anzüg*innen waren eher zu weit, was wohl Absicht war (um den Unterschied vor und hinter der Kamera deutlich machen?) So gesehen war es ein Anzugfilm par excellence, wie Frau L. ihn liebt. Gleichzeitig konnten aber auch andere Geschmäcker*innen auf ihre Kost*innen kommen.

- Schlusssätz*innen:

Über den kultivierten Titel des Films, den Schlusssatz „Good Night, And Good Luck“ sind wir zu anderen Schlusssätz*innen gekommen. Wickerts „geruhsame Nacht“ zum Beispiel oder das freundliche „Bleiben Sie zuversichtlich“, über das sich der Schulleiter echauffierte. Es sei ja noch gar nicht der Schlusssatz von Zamperoni, dieses Internetz - oder wer auch immer - habe es dennoch bereits so festgelegt. Die Medi*innen hätten den Film nicht verstanden. Mir ist allerdings aufgefallen, dass das „Good Luck“ im Titel, nie wirklich hoffnungsfroh dargestellt wurde. Die Protagonist*in senkt dabei rituell den Kopf. So, als wollte er sich selbst das Glück wünschen.

25. September 2020 nach oben

Film 80: Unter der Sonne der Toscana (2005)

Shadows of the sun mit Harey Keitel, Claire Forlani, Joshua Jackson, Giancarlo Giannini.

Endlich wieder Filmclub. Corona hat uns eine sehr, sehr lange Pause beschert, viel länger als wir alle wollten. Das erkennt man daran, dass nicht der Problemfilm gezeigt wurde sondern die romantische Liebeskomödie. Und auch daran, dass wir (mal wieder) kaum über den Film gesprochen haben sondern über die wirklich wichtigen Dinge im Leben (ist die Heizung noch kaputt?)

Der Titel des Films sorgt für Verwirrung. Der englische Titel Shadows of the Sun ist vollkommend irreführend, vermute ich da doch etwas Schwermütiges, vielleicht sogar Gruseliges. Der deutsche Titel „Unter dem Himmel der Toskana“ ist zwar treffend aber nichtssagenden und kitschig. Die amerikanische Filmdatenbank IMDB gibt noch den Titel „Liebe lieber Italienisch“ an, was besonders den romantischen Charakter betont.

Erstaunlicherweise bin ich nicht sofort schreiend rausgelaufen (was ich laut Statuten auch gar nicht hätte tun dürfen, laut schreien schon, aber nicht rauslaufen). Schon in der ersten Einstellung des Films ist klar, das der jugendliche Singlelektor aus dem regnerischen London eine innere Entwicklung durchmachen muss, um sein Idol aus Jugendtagen wieder zum Schreiben zu überzeugen. Es ist auch klar, dass das Idol - gerade noch abweisendes Arschloch - seine eigenen Ängste überwinden muss, und natürlich taucht auch noch eine Singlefrau auf, die sich im laufe des Films zum Singlemann hinentwickelt.

Und obwohl also alles klar ist, gelingt es dem Film dennoch, dass man jeden Moment genießen kann. Die Details machen die Freude: der Lektor wird mit einem Gewicht an den Füßen in einen 20 cm tiefen Tümpel geworfen, der schöne Oldtimer des schleimigen Schreiberlings von Konkurrenten wird den Abhang herunter gestoßen, der Lektor und die Tochter tanzen gekonnt im richtigen Moment miteinander. Alles ist herrlich dezent, manchmal kitschig, immer vorhersehbar, aber nie übertrieben.

Und ich bin auch deswegen nicht schreiend rausgelaufen, weil es nicht nur eine romantische Liebeskomödie war. Die Freundschaft, die sich zwischen dem äußerlich gehemmten Lektor und dem innerlich gehemmten Schriftsteller entwickelt, wird getragen durch die Worte, die sie sich gegenseitig abverlangten. Ohne es zu wollen, lassen sie den jeweils anderen die Hemmungen abbauen. Es geht um Themen wie Trauer, Zurücklassen, Sehnsucht oder Ängste und Versagen. Die stärksten Stellen des Films sind die, in denen nicht gesprochen wird. Was schwierig ist, will man einen Film über einen genialen Literaten und seinen Lektor machen. Seine Beschreibung des Sonnenuntergangs ist ein Beispiel dafür: nicht sonderlich originell, sagt Frau Wiesenraute, die Metapher der Kloschüssel für das Leben der meisten Leute hingegen schon. In diesem Zusammenhang wurde nochmal darauf hingewiesen, dass das Schreiben mit Schreibmaschine nicht per se besser sei als ein Computer, ein einfacher Kugelschreiber tue es auch. Martin Walser wird es wissen.

Das Verliebtsein ist der dritte Grund zum Bleiben. Das Verliebtsein wird im Film mit keinem einzigen Wort dargestellt, was mir tatsächlich erst jetzt auffällt. Die beiden reden miteinander, ja, aber der Blick im Rhythmus der Musik auf dem Markt, der Tanz beim Weinfest und schließlich der Ritt auf dem Pferd sprechen eine ganz andere Sprache und kommen doch ganz ohne Worte aus. Vielleicht auch deshalb wird die Tanzszene auf spezielle Weise geehrt: sie wird ein zweites Mal abgespielt. Natürlich auf Wunsch von Frau L. Die Männer wüssten ja gar nicht, wie leicht Frauen mit Tanz zu verführen seien. Im Nu seien sie hin.

Der Film hätte "Liebestanz in der Toskana" heißen sollen. Das klingt zwar nach billigem James Bond, das macht aber nix: Ich habe mich genauso gut amüsiert wie mit Roger Moore, Shawn Connery oder Daniel Craig. Die IMDB nennt den Film im Original The Shadow Dancer. Das taucht zwar nirgends sonst auf, passt aber wirklich am besten.

28. August 2020 nach oben

Film 79: Ataris Reise (2018)

Isle of Dogs von Wes Anderson (Drehbuch, Schnitt, Regie), mit den Stimmen von Bryan Cranston, Edward Norton, Jeff Goldblum, Bill Murray, Scarlett Johannson, Harvey Keitel, F. Murray Abraham, Tilda Swinton, Liev Schreiber, Yoko Ono (als Yoko Ono) u.v.m.

Kollegin G. war nach langer Zeit mal wieder zu Gast im FC Hermannsburg und durfte daher den Film aussuchen. Sie hatte aufgepasst wie ein Schießhund, damit nicht bekannt wurde, welchen Film sie zeigen würde. Sie hat sich selbst übertroffen. Denn als die ersten Bilder auf der Leinwand erschienen, waren wir entsetzt: „Boah!” rief jemand aus — was übersetzt soviel heißen sollte wie: „Ach, du dicker Hund!”

Als erster Film in unserer langen Reihe war Ataris Reise eine Stop-Motion-Animation und als erster Film überhaupt erhielt er am Ende Applaus. Zumindest von einigen auf den Hund gekommenen Filmclubbern. „Hübsch”, war der erste Kommentar, der die Stimmung nicht wirklich treffend beschrieb. „Sowas hab ich noch nie gesehen”, trifft es schon eher. Gemeint war wohl: „Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt!”

Des Pudels Kern ist die beißende Sozialkritik an der industrialisierten und hochtechnisierten menschlichen Gesellschaft, die die Welt für den eigenen Vorteil (hier: Befriedigung von hundsgemeinen Rachegelüsten) zugrunde richtet. Der Film pinkelt fortwährend der japanischen Kultur ans Bein, wobei wir uns mehrmals gefragt haben, warum Japan. Sind die da besonders faschistoid? Oder ist es wegen Fukushima? Oder weil das Müllproblem auf Inselstaaten traditionell existenziell ist? Sicher ist, dass Japaner solche Roboter-Hunde-Killermaschinen bauen könnten. „Die würden das durchziehen“, gibt jemand zu Bedenken.

Man ist mit Loriot versucht zu sagen, „Ihr Hund kann ja gar nicht sprechen“, doch haben die Produzenten wohlweislich vorgesorgt. Wes Anderson geht offenbar nicht mit kleinen Hunden pinkeln, sind doch die Rollen allesamt mit hochkarätigen Schauspieler-Stimmen besetzt. Die japanischen und englischen Texte wurden nur mit Untertitel versehen, während alles Bellen konsequent ins menschliche übersetzt wurde. Außerdem sticht auch die ungemein gelungene Musik von Alexandre Desplat hervor (die immerhin eine Oscar-Nominierung bekommen hat).

Der Erzähler-Bernhardiner heißt Jupiter — der Hunde-Odin mit nur einem Auge und Terpentin-Schnaps um den Hals mit dem fersehverstehenden Oracle an seiner Seite — und Jupiter erklärt uns, wo bei dieser Geschichte der Hund begraben liegt. Dann lernen wir die Hunde-Hauptdarsteller Rex, Duke, Boss und King sowie den Streuner Chef (Lied Shriver) kennen. Das ist eine Pseudo-demokratische Gang mit dem Streuner als Außenseiter, der hinterher die Rolle des besten Freundes vom Kleinen Piloten übernimmt. Die Hunde folgten dem Menschen blind, sagt er, er allerdings hole das Stöckchen aus Mitleid. Hunde, die bellen, beißen nicht, heißt es. Nun, der Streuner hat nicht gebellt, dennoch ruft er wie bei Saint-Exupéry laut: Zähme mich. Das sei eine in Vergessenheit geratene Tätigkeit, merkt Frau L. an: das Sich-vertraut-machen.

Man kann sich hundeelend fühlen, als das ganze Ausmaß der Ausgrenzung deutlich wird. Oder aber auch pudelwohl, weil die Geschichte mit soviel Humor vorgetragen wird. Schachlocke weist wiederholt bei Nahaufnahmen auf die Dackelblick-Mimik hin, während der Himmelhund von Haustheologe wie üblich die christliche Botschaft in dem Film findet: In dem Kleinen Piloten, der auf der Suche nach seinem Leibwächterhund auf der Hunde-Müll-Insel havariert, sieht er das unschuldige Kind, das vom Himmel kommt, um die Welt in Allgemeinen und die Hunde im Speziellen zu rettet.

Kommt man übern Hund, kommt man übern Schwanz: Die Geschichte weist doch an einigen Stellen Schwächen auf. Der Höllenhund-Bürgermeister z.B. erinnert doch sehr an einen Mafia-Boss aus den Tiraden-Filmen, der aber immerhin am Ende als Akt der Reue eine Niere spendet, damit der erwachsen gewordene Held nicht vor die Hunde geht. Eine etwas konstruierte Läuterung auf Mafia-Art. Unglaubwürdig geheult wie ein Schlosshund hat Yoko Ono um den letzten hundefreundlichen Wissenschaftler. Den letzten beißen die Hunde.

Nicht so Kollegin G. Hundemüde ist bei diesem Film niemand geworden, obwohl sie den Film selbst auch nur aus einem Bericht über die Biennale kannte. Und damit gegen eine ungeschriebene Regel des Filmclubs verstieß: dass man nur Lieblingsfilme zeigen dürfe. Aber schlafende Hunde soll ma ja bekanntlich nicht wecken.

31. Januar 2020 nach oben

Film 78: Das letzte Einhorn (1982)

The Last Unicorn von Jules Bass und Arthur Rankin Jr., gesprochen von Mia Farrow, Jeff Bridges, Christopher Lee, Angela Landsbury.

Das Publikum dieses Films spaltet sich in solche mit Taschentuch und solche ohne. M fragt gleich zu Beginn der Diskussion ketzerisch in die Runde, ob der Film denn eine Botschaft hätte. Die mit dem nassen Taschentuch wissen sofort zu antworten: Man muss sich wehren, muss standhaft sein. — Man muss Leid kennen, um vollkommen zu sein. — Man muss die Glückseligkeit einer Frau empfinden, die geliebt wird und die eigene wahre Mission dabei vergisst. Die ohne tun sich schwer, in der zusammengestückelten Geschichte einen roten Faden zu finden. Wo wäre denn die Stelle für die Taschentücher gewesen?

Natürlich geht es um die Befreiung der Einhörner. Doch der Quest will sich nicht so richtig erschließen: Warum will das Einhorn seinen Wald plötzlich verlassen, in dem es jahrhundertelang glücklich lebt und ewigen Frühling macht? Warum will es alles Vertraute, alles Liebgewonnene im Stich lassen, ohne zu wissen, ob es jemals zurückkehren wird? Es wird auch nicht beauftragt, die anderen Einhörner zu suchen, sondern muss sich selbst die Aufgabe zuschustern. Wahrscheinlich, weil ewiger Frühling einfach zu langweilig ist. Geht es nicht in Wirklichkeit um die wahre Bestimmung der Dinge und wie sie zu finden ist?

Immer wieder wird auf die wahre Gestalt hingewiesen: im Zirkus der Mommy Fortuna, wo den bestürzten Besuchern die Gestalt der echten und falschen Fabelwesen vorgegaukelt wird, in dem tollpatschigen Zauberlehrling Schmendrik, der erst Vertrauen in seine Fähigkeiten entwickeln muss, in der Hellsichtigkeit König Haggards, der sich nicht in den Augen von Lady Amalthea spiegeln kann.

Für die wahre Gestalt der Einhörner gibt es keine bessere Expertin als Frau L. Um ihren Einhornhorizont zu erweitern, suchte sie sogar einst das Musée du Cluny in Paris auf, wo Einhornteppiche regelrecht inszeniert werden — auf die im Übrigen im Film Bezug genommen wird. So lässt sie es sich nicht nehmen, uns an ihrem gänzlich googlefrei erworbenen Wissensschatz teilzuhaben:

- Wie das mit der Vermehrung sei, wisse man man überhaupt nicht (mehr).

- Jungfrauen seien die einzigen, die Einhörner zähmen könnten, und zwar so: Das Mädchen setze sich zwischen schöne Blumen, keine Rosen wohlgemerkt, verharre regungslos bis das Einhorn dem Mädchen das Horn in seinen Schoß lege, „passenderweise“ ergänzt Frau L. süffisant.

- Ein beliebtes Motiv sei auch Maria mit dem Einhorn, obwohl das auf einem Übersetzungsfehler beruhe: Martin Luther habe unicornus fälschlicherweise mit Einhorn übersetzt. Darauf bezögen sich wiederum die berühmten Darstellungen, auf denen in dem Gebüsch hinter Adam und Eva ein Einhorn herumhüpfe — und seitdem das ewige Leben symbolisiere.

Die wissenschaftliche Diskussion, die sich anschließt, habe ich vorbeiziehen lassen. Wohl, weil diese hochkomplexe Materie mit meinem actionliebenden Verstand inkompatibel ist. Es ging um den grausamen Anderson, die beinlosen Meerjungfrauen und das überflüssige Happy End. Ich bekomme immerhin mit, dass Meerjungfrauen bei Anderson im Tausch für ihre bezaubernden Stimmen in einer bildschönen Mädchengestalt erscheinen, um ihre Aufgabe an Land zu vollenden — natürlich den ahnungslosen Helden rumzukriegen. Gelinge Ihnen das nicht, blieben sie für immer in der menschlichen Gestalt gefangen und jeder Schritt wäre wie auf Messern. Was aber die Meerjungfrauen mit dem letzten Einhorn zu schaffen haben, erschließt sich mir nicht. So bleibt mein Taschentuch knochentrocken.

Weitere Fragen der Taschentuchlosen — Wo sind die ganzen Einhörner hin? Wieso kann EIN Einhorn den roten Stier ins Meer treiben, und Tausend andere aber nicht? Wenn König Haggard so glücklich ist, warum ist die Burg dann so trist? Warum spielt die Harpyie keine Rolle mehr? Was sagt uns die Episode im Zirkus der Mommy Fortuna? Un überhaupt, welche Motive haben die ungleichen Mitglieder dieser merkwürdigen Reisegesellschaft? — verlangen nach Antworten, die ebenso natürlich von den Taschentuchträgern gegeben werden können: Jedes Einhorn ist zuständig für ein Stück Welt, auf dass sie im Frühling erstrahle. Das Letzte hat von der Sterblichkeit gekostet. Haggard ist einfach böse, da verdorrt das Gute von allein. Welche Rolle spielt die Harpyie überhaupt? Mit der Hexenvisage kriegt man nun mal keinen Job in der Bank.

Es bleibt die Zwar-notiert-doch-ungesagt-Liste: Du bist das Letzte. America. Rache. Im Kino mit drei gesehen. Geräuschemacher Clack. Who the Fuck ist Lady Helen? Keine zwei Minuten bis zum völlig fremden Film. Keimesammlerin. Erlittene Filme. Too many loose ends. Kein Wein hat je sich selbst getrunken. Ewigkeit macht wertlos. Ein schwulenbewegter Anderson. Ein Film für zwei Minuten.

Dennoch hielt der Film auch für die Skeptiker einige vergnügliche Momente bereit. Allen voran sei der Spruch des Tages genannt: „Ich bin ein Held. Und Helden wissen, wann der rechte Zeitpunkt ist." Jetzt nicht, fügt sein gequälter Blick hinzu. Eine Ewigkeitsweisheit bekommt man geschenkt: Vor Unsterblichkeit soll man nicht weglaufen, das erregt nur Aufsehen. Gut zu wissen. Und einen besseren, weil originelleren Schlusssatz habe ich in der Tat noch nie gehört: „Wenn Menschen Märchen sind, in Büchern, die Kaninchen schreiben, dann werdet ihr euch wiedersehen.“ Da kann ich mein Taschentuch dann doch noch gebrauchen.

30. Dezember 2019 nach oben

Film 77: Der rosarote Panther (1963)

The Pink Panther von Blake Edwards, mit David Niven, Peter Sellers, Robert Wagner, Claudia Cardinale, Capucine, Brenda de Benzie.

Erwartungsgemäß gibt es von Frau L. einen Anzugfilm zu sehen. Natürlich kenne ich die berühmte Musik. Ich habe sogar etliche (wenn nicht alle, denn ich habe sie geliebt) der vielen Zeichentrickfolgen von Paulchen Panther gesehen. „Wer - hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät?“ Der ursprüngliche Film blieb mir jedoch bis jetzt verschlossen. Ich muss sagen, ich bin überrascht.

Ich erfahre von der versammelten Expertencrew, dass er der erste seiner Art ist und es noch sechs weitere Geschwister gibt. Alle fein säuberlich einsortiert in der Geschenkbox deluxe. Natürlich in rosa gehalten. (Herr Google behauptet sogar, dass es elf Filme seien, ich hatte aber keine Lust, dem auf den Grund zu gehen.) Ich erfahre weiterhin, dass zwar David Niven der Star des Films ist, aber Peter Sellers der Hauptdarsteller. Die Produktionsfirma machte, da ist wohl der Profitgier keine Grenze gesetzt, auch noch Fortsetzungen des armen Paulchen, nachdem Star und Hauptdarsteller bereits vorzeitig und vertragswidrig ablebten. Und ich erfahre, dass die 60er die Zeit der Cord- und Lastexhosen war.

Es wäre ungerecht zu sagen, der Film wäre der Klamauk. Ich habe mich, anders als bei den anderen Filmen in der Frau-L.-Klamauk-Reihe, köstlich amüsiert. Gute Unterhaltung, sagt Schachlocke. Recht hat er. Überraschend genug. Seine beinahe kindliche und herrlich ehrliche Freude über die zugegeben gut gemachten platten Witze ist wirklich ansteckend. Natürlich lädt der Film auch dazu ein. Es gab Kommentare ohne Ende, bisweilen geradezu Unterhaltungen. An manchen Stellen wurde sogar gespoilert, weil die Lachspannung nicht auszuhalten war.

Allerdings muss ich auch schelten. Noch bevor die Diskussion richtig anfangen kann, waren bereits zwei Streichelseuchen am Start. Und das, obwohl die Pferdebesitzerin gar nicht da war. Nervig.

Dann wird über den Film gesprochen: Das Zebra in der Wagenszene war am besten. Der stoische Mensch aus der Kneipe hätte den Gorillas wohl den Weg weisen können. Das als Quintessenz über einen Film zu sagen, sagt eigentlich alles.

Mehr Raum als der Inhalt nehmen die elenden Rollenklischees ein. Es spielen mit: die jungfräuliche Königin - natürlich eine Anspielung auf Elisabeth I., was aber total unlogisch ist, stammt sie doch nachweislich nicht von einem indischen Maharadscha ab, sondern von dem berüchtigten Heinrich VIII. Tudor. Außerdem kommt der mittelalterliche Liebhaber vor, dessen zweifelhafter Ruf als ungebunden bleibender Junggeselle ihm bei den Frauen der Society vorauseilt. Was die freilich nicht davon abhält, ihn anzuhimmeln. Ständig werden Lastex-behoste Frauenhinterteile in die Kamera gehalten. Ständig wird den Frauen angeblich lustig auf den Busen geglotzt und der Inspektor muss ständig irgendwelche schwule Andeutungen über sich ergehen lassen. Schrecklich. Und dass die Frau vom Inspektor angeblich 14 Monate lang Ausreden erfindet, um ihren ehelichen Pflichten zu entkommen, ist ja sowas von drüber. Die Krönung der Klischees wird von einigen von uns gar als meisterlich angesehen: die Schlafzimmer- respektive Badezimmerszene mit dem trotteligen Inspektor, seiner Frau, deren Liebhaber und dessen Neffe und Nebenbuhler. Passend zu den vier Leuten gibts vier Türen im Zimmer und genügend Plätze, an denen man sich verstecken könnte. Ich fühle mich an „Arsen und Spitzenhäubchen“ erinnert. Was kein Kompliment ist.

Spannender als die Diskussion über den Film ist denn auch das Drumherum: Was war zuerst da, der Panther oder der Film? Im Vorspann tritt der fabelhafte rosarote Panther erstmals auf. Dass er der Namensgeber für einen Diamanten und eigentlich dessen unschöne Verunreinigung ist, gerät da zur Nebensächlichkeit. Später werden weitere 124 Trickfilme mit kurzen Geschichten gedreht und als Vorfilme gezeigt, obwohl diese Tradition bereits im Aussterben begriffen war. Gut für mich, habe ich die doch noch viel später als Vorabendprogramm im Fernsehen sehen dürfen. Wenig überraschend ist, dass Frau L. den Text der Titelmelodie dieses Fernsehprogramms auswendig kennt, obwohl sie kaum von ihrer Existenz wusste. Sicher ist, dass die Verbindung von realem Film und Zeichentrick Anfang der 60er-Jahre innovativ war, und dass eine Melanie nicht blond sein sollte. Schade für Frau Trump.

Natürlich sprechen wir auch über die berühmte Musik des unvergleichlichen Henri Mancini. Chromatik, die Schritte imitiert, kurze Pausen, die das Innehalten und Lauschen darstellen, tutti-Einsätze der Big Band, die Schüsse oder Verfolgungsjagden hörbar machen. Die tiefliegenden chromatischen Tupfer, vom Baritonsaxophon dahingehaucht, sind erst schleichend, werden dann mit einem Schuss der Trompeten ins dramatische gesteigert. Unser Theologe ist ganz begeistert, dass ich das erklären kann. Tja, dafür hat man mich studieren geschickt. All diese Lautmalerei hat M schon in den 80ern mit ihrer Jazz-Dance-Gruppe in der Sporthalle verkörpert.

Ach ja: die Hübschigkeit der Schauspieler: David Niven, mit 53 Lenzen natürlich wie üblich viel zu alt besetzt - ein Phänomen der rollenklischeetriefenden Epoche vor der sexuellen Befreiung durch die Hippies -, hat ja 30 Jahre lang genau gleich ausgesehen. Zeitlos, wenn man so will. Der junge Robert Wagner hat ein Hochglanzgesicht und erscheint einmal - das zu erwähnen sei mir hier gestattet - anzugfilmuntypisch ganz ohne Oberbekleidung im Bild, hat aber einen zu großen Mund. Und war dennoch mit Natalie Wood verheiratet, die unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen ist. Die ehemalige Schönheitskönigin aus Tunesien Claudia Cardinale ist natürlich hübsch, die Capucine dagegen eher markant. Für den Oscar nominiert wurde aber Peter Sellers. Der einzige normale in der ganzen Reihe.

Überrascht war ich auch, dass wir gar nicht über andere Filme gesprochen haben. Wo es doch soviel Gelegenheit dazu gegeben hätte: Brenda de Benzie z.B., die herrlich amerikanisch übertrieben die Party-Lady Angela Dunning gegeben hat, feierte ihren größten Erfolg an der Seite von Patrick Stewart in „Der Mann, der zuviel wusste“. Der nächste Film auf Frau L.´s Liste? Und natürlich Claudia Cardinale: Wie konnte ihr Auftreten in „Spiel mir das Lied vom Tod“ unerwähnt bleiben?

Alles in allem ist der Film ein Klassiker mit guter Unterhaltung und weit reichender Wirkung (und nicht die Mutter aller Comedy-Filme, wie Herr Google behauptet). Naja, was will man mehr. Eine große Botschaft gibts hier ja nicht, gehen wir zum Termin über.

08. November 2019 nach oben

Film 76: Romeo und Julia (1996)

Romeo and Juliet von Baz Luhrman, mit Leonardo di Caprio, Claire Danes, John Leguizamo.

Aaalso. Die Geschichte von Romeo und Julia kennt ja jeder, wenn auch nicht in allen Details. Es kann bei diesem Sujet also nur darum gehen, WIE es umgesetzt ist. Und da war das Urteil einhellig. Übertrieben eben. Und lang.

Der Film - oder Teile davon - wurde bezeichnet als größter Quatsch des Jahres, nicht nachvollziehbar, unverständlich, billig, anstrengend, nichtssagend, verdorben, irritierend, willkürlich, unstimmig, kitschig, witzig, klamaukig, gewalttätig, amerikanisch, radikal, neuartig, großartig, komplex, gegensätzlich, furios, faszinierend, ironisch, hinreißend, merkwürdig, mit einem Wort übertrieben. In dieser Reihenfolge.

Nur die Pferdebesitzerin hatte den Film bereits gesehen und nur Frau Wiesenraute hatte sich vorbereitet (achtet auf die Waffen), denn der Film war bereits seit Wochen bekannt. Ein absolutes Novum. Niemand kommentierte schon während des Films. Ein noch viel erstaunlicheres Novum. Allerdings haben Frau L. und Schachlocke mitunter heimlich die englischen Verse mitgemurmelt, während die deutsche Übersetzung mehr oder weniger stark übertrieben war. Die obligatorische Diskussion war episch, meine Notizen so umfangreich wie nie.

Der Haustheologe war zuerst irritiert, fand dann aber Gefallen an den Kontrasten zwischen neuzeitlichen Bildern und renaissancehaften Versen. Anfangs sei das doch ziemlich schneller und anstrengender Klamauk gewesen. Übertrieben, wirft Frau Wiesenraute ein. Das gilt auch für die Schnitte. Besonders die Beschreibungen und Begegnungen der Liebe und der Liebenden ließen den Film in ein ruhigeres Fahrwasser gleiten. Sie seien hinreißend gewesen, mit reizvoller postmoderner Filmkunst. Schließlich hat der Haustheologe einen treffenden Satz gefunden: „Schwör bei dir selbst“ sei Ausdruck einer Rebellion der Renaissance, die letztlich aber (noch) nicht gelänge.

M sah alle Schuld bei Tybald. Wenn der nicht so verdorben gewesen wäre, wär das alles nicht passiert. Das war natürlich der Inszenierung geschuldet, in der Tragödie selbst wird er nicht als das hässliche Böse dargestellt, der nur Genuss an seinem Hass findet. Dabei ist der Auftakt übertrieben furios choreographiert mit einer Feuerorgie, die Tybalds Hass fast sympathisch werden lässt. Schuld trage er nicht, nein, da führe eins zum anderen, wiegelt Frau L. ab. Shakespeare schleudert sie stattdessen den Vorwurf entgegen, es sei zu billig, den Zufall über das Wohl und Wehe zweier Leben, ach was, zweier Häuser entscheiden zu lassen. Alles solle von einem verwehten Zettel abhängig sein, während Romeo Baseball übt? Billig.

Selbst in der klassischen Tragödie gehe alles schief, da sei es aber nicht Zufall, sondern Götterwille. Nach kurzer Analyse wird festgestellt, dass der Zufall nur eine Metapher sei, wofür, wird allerdings nicht erwähnt. Frau Wiesenraute freut sich über Zufälle, die machten das Ganze noch tragischer, während der Haustheologe der Post die Schuld gibt. Die Kommunikation gelänge nicht, was ein hochaktuelles Thema sei. Weder zwischen den Liebenden so richtig (Romeo ist einfach viel zu wenig aufmerksam), noch zwischen dem Jüngling und seinem Priester.

Überhaupt haben sie die Sterbeszene ja bis zur letzten Sekunde übertrieben. Bis zum geht nicht mehr ausgereizt. Zwei Sekunden fehlten und die Tragödie wäre keine gewesen. Allerdings darf bezweifelt werden, dass ohne den Verlust der Erstgeborenen ein Umdenken der Machthaber eingetreten wäre und die Traumhochzeit tatsächlich zur Versöhnung geführt hätte. Und überhaupt war es auch ganz gut, dass beide sterben mussten, mosert die Pferdebesitzerin, weil dieser Romeo sowieso ganz unzuverlässig sei.

Romeo ist bei Shakespeare ein hormongesteuerter 14jähriger, der jedem Rock hinterher läuft. Er ist nur in die Liebe verliebt. Das habe er übrigens mit Mozarts Cherubino gemein, lässt Frau L. ihr Opernwissen aufblitzen. Die Liebe zu Julia könne deshalb ja nicht bestehen. Erst wollte er fast sterben Rosalindes wegen, alle seine Freund zögen ihn schon auf damit. Dann verpuffe dieses Leiden in einem einzigen Augen-Blick? Unglaubwürdig und unzuverlässig. Für ne Frau sei er nicht das rechte Objekt einer Ehe, ereifert sie sich. Höchstens für eine Entjungferung. Mit 12. Naja, die Aufklärung war ja auch erst 12, oder so. Aber aus Liebe sterben? Das sei doch alles übertrieben, mosert die Pferdebesitzerin weiter. Sie 12 und er 14 und da ermorden sie sich aus Liebe? Bullshit.

Interessanterweise habe ich am nächsten Tag einen Bericht über die neuronalen Vorgänge in Gehirnen Jugendlicher gelesen. Und war ganz überrascht, dass sich dieser Romeo gar nicht künstlich übertrieben atypisch verhält, sondern ganz so, wie es ein Junge in seinem Alter nun einmal tut. Inklusive der ewigen Liebesschwüre und der Sprunghaftigkeit. Zum Beispiel werde das Sicherheitskontrollsystem im Gehirn nicht so schnell ausgebildet, wie die Risikobereitschaft, heraus kommt ein Quell übermütiger Handlungen. Ob die Liebe nach Fertigstellung der neuronalen Umbauten Bestand gehabt hätte, konnten die aber auch nicht sagen.

Auf jeden Fall müsse noch die Hübschigkeit der Schauspieler besprochen werden. Ooh, DiCaprio. Wieder eine großartige schauspielerische Leistung des Gilbert Grapes aus Iowa, schwärmt Frau Wiesenraute und fügt sehr leise hinzu, dass er ja sowieso ein toller Schauspieler sei. Er ist knackige 22, aber jünger aussehend, und damit weit entfernt von dem Academy Award winning DiCaprio von heute, während seine Partnerin Danes, gerade mal 16, ein nichtssagendes Gesicht habe und daher nicht erinnerbar sei. Aber die vielen Groß- und Nahaufnahmen tragen zur Intensivierung der Hübschigkeit bei, insbesondere, wenn man sie, so wie wir, auf einer großen Leinwand betrachtet. DiCaprio sieht schon übertrieben gut aus; diese Meinung haben mehrere im Raum, zwei von den drei Geschlechtern. So ähnlich war es damals auch bei Volker Lechtenbrink im Theater am Aegi, erinnert sich der Haustheologe.

Ach, und dann das Tempo des Films. Tolle Actionszenen, tolle Tanzszenen, toll choreographiert. Zack Zack Zack, haut Frau L. einen ihrer berüchtigten Sprüche raus, da kann ja nun keiner sagen, dass das langweilig sei. Übertrieben, genau, wie auch die ganze Geschichte.

Und die Musik. Tolle Musik - mal abgesehen von den zwei breit ausgewalzten Knabenchor-Gospels. Disco, Techno, Drag Queens fahren im ersten Teil des Film jede Menge Dance- und Battle-Action auf, während Des‘ree mit dem Love Theme „I’m Kissing You“ einen Kontrast setzt. Ich kann mir nicht verkneifen, einen kleinen Vortrag über die Funktion von Musik im Film zu halten, angesichts eines wunderbaren Beispiels von innerer und äußerer Musik (das muss ich mir merken!): der Tanz des Paris mit der Julia. Er, mit herrlich entrücktem Lächeln und der ganzen Szenerie durch seinen kopflosen Astronautenanzug auch optisch herrlich entrückt, hört als äußere Musik die Tanzmusik des Orchesters und ist selig, seine vermeintliche Braut in Armen zu halten und plagt sich redlich, mit ihr zu tanzen. Sie, ihre Augen sich über sich selbst wundernd die ganze Zeit fest auf Romeo geheftet, wird im Wechsel mit selbigem gezeigt und hört, wie auch wir Zuschauer, „I’m Kissing You" als Ausdruck ihres eigenen inneren Begehrens. Wir sind hier Zeuge eines wunderbaren Blick-Kusses, der durch die musikalische Interpretation der Szene erst sichtbar gemacht wird. Gibt es etwas romantischeres, kitschigeres? Für mich die schönste Szene des ganzen Films.

Doch auch ein Vorwurf muss gemacht werden: Wo war die Nachtigall? In der Gruft z.B. bringen jetzt Gift und Knarre den Tod und nicht mehr nur ein einfacher Dolch, der recycelt wird. Aber natürlich ist das der Inszenierung geschuldet, die hier oft den Vorrang vor der Werktreue erhalten hat. So ist die Übersetzung neu, manchmal sanft und manchmal radikal übertreiben. Nicht aber so radikal, dass Aktualisierung um jeden Preis vorgenommen wurde. Alle waren sich einig, dass Verbannung als Strafe für einen Mord merkwürdig antiquiert sei, ebenso die Tatsache, dass der Polizeichef die Verbannung ohne Anklage und Urteil einfach so aussprechen könne. Angesichts mancher Despoten, Chaoten, Idioten in höchsten Staatsämtern ist das dieser Tage wieder eine unangenehm aktuelle Frage.

Natürlich sind auch dieses Mal wieder Fragen offen geblieben: Warum Romeo und Julia, das ist doch so langweilig. Warum nicht MacBeth? Wäre Mercutio ohne die Drogen noch am Leben und hätte mit dem Verzicht auch die ganze Tragödie verhindert werden können? Und wie gruselig muss es wahrhaftig sein, in einer Gruft 24 Stunden bei den staubigen Knochen der Urahnen zu liegen und aufzuwachen?

Länge und Intensität unserer Diskussion und auch dieser Besprechung suchen in der langen Reihe von 75 Filmen und 75 Diskussionen in unserem Filmclub ihresgleichen. Sie passen aber in einer Hinsicht fabelhaft zu dem Film: sie sind übertrieben.

18. Oktober 2019 nach oben

Film 75: Am Fluss der Irokesen (1991)

Black Robe von Bruce Beresford, mit Lothaire Bluteau, Aden Young, Sandrine Holt, August Schellenberg.

Blut ist bei Tarrentino Ironie, bemerkt jemand, und spielt damit auf die besonders deutlich gezeigte Grausamkeit an. Black Robe ist kein Film für zarte Gemüter, kein einfacher Wir-setzen-uns-mit-Fremden-auseinander-und-finden-dabei-zu-Gott-Film und beileibe keine Ironie sondern ein Film zum Weggucken.

Black Robe ist natürlich ein Indianerfilm mit toller Ausstattung in toller Landschaft, auch wenn es eigentlich um den Glauben, das Fremde und die Mission geht. Die Grausamkeit der Natur sei beeindruckend, lobt jemand. Gelobt werden auch die Parallelmontagen von Kathedrale und Wald, von den Ritualen auf beiden Seiten. Beide Häuptlinge halten sich nämlich gegenseitig für dumm. Die unglaubliche Arroganz der Schwarzkittel wird erwähnt - das Wort taucht übrigens auch in der indianischen Originalsprache auf.

Zentraler Satz des indianischen Glaubens ist: „Wir müssen dem Traum gehorchen.“ Denn der Traum sei realer als die Natur und helfe in einer menschenfeindlichen Umgebung überlebenswichtige Entscheidungen zur treffen. Und der Traum sei natürlich der Traum vom Paradies, Entschuldigung von Frau Manitou, je nach dem.

Die Ideologien stehen sich gegenüber, unversöhnlich. Dämon und Teufel kämpfen um die menschlichen Seelen. Der Film zeigt sehr feinfühlig die gegenseitigen Missverständnisse dieser Zeit.

„Die Wilden sind doch ganz zufrieden, wieso müssen wir die missionieren?“ Das jugendliche Liebespaar ist der wahre Grenzgänger, ihm ist weder indianischer noch christlicher Glauben das Höchste, sondern die Liebe selbst, für die es zu Sterben bereit ist. Es bekommt, was es verdient.

Unser Fernwest-Experte versichert uns, dass der Film bis in die Details völkerkundlich sehr realistisch dargestellt sei: das stundenlange Paddeln, der Palisadenschutz gegen Feinde und eben auch die grausamen Folterrituale.

Unaussprechlich und unmenschlich ist die Folter, die nachvollziehbar und grässlich zugleich ist. Man möchte heldenhaft christlich auch die andere Wange hinhalten, Mitgefühl zeigen, wohl wissend, dass das als Schwäche ausgelegt werden wird und genau deshalb gerade nicht sinnvoll ist. „Wenn sie euch foltern, schreit nicht, sonst erbeuten sie auch noch eure Seele.“ Was ist der Mensch für ein Wesen, wenn das Töten eines Kindes für eine ganze Gruppe Befriedigung und Zusammenhalt bedeutet?

Man komme eben doch nicht ohne Schurken aus. Mistigoy sei beileibe kein Sympathieträger, er mache nur seinen Job. Und dabei sei, so der Fernwest-Experte, die Grausamkeit der Irokesen noch harmlos im Vergleich zu anderen Stämmen - egal zu welchen Zeiten, egal auf welchen Kontinenten, und auch im Vergleich der Grausamkeit der Natur.

Auch wenn man davon sprechen kann, dass der Schwarzkittel am Ende geläutert ist, hat er doch weder Glauben noch Arroganz verändert. Der Erfolg der Mission, nämlich die Taufe der Huronen, führte letztendlich zu ihrem Untergang, weil sie der Grausamkeit der Irokesen keine eigene mehr entgegensetzen konnten. Auch das ist keine Ironie.

13. September 2019 nach oben

Film 74: Lügen und Geheimnisse (1996)

Secrets & Lies von Mike Leigh, mit Timothy Spall, Brenda Blethyn, Phillis Logan.

Das ist ein typischer Film von Frau Wiesenraute. Realistisch unrealistisch, künstlerisch wertvoll und absolut ununerträglich.

Kommentare während des Film sind bei uns selten, weil eigentlich verpönt. Hier allerdings mussten wir schon während der Vorführung unserem Unmut über die Synchronstimme, die immerwährenden Schätzchens und das weinerliche Getue der Mutter Luft machen. Das half aber nicht viel, hörte es doch einfach nicht auf.

Die Gründe, diesen Film auszuwählen, sind so stichhaltig wie nachvollziehbar. Die katastrophal verklemmte Familie ist toll inszeniert, von den Schauspielern toll verkörpert und kunstvoll dargestellt. Umsomehr, wenn man bedenkt, dass die Szenen kein Skript hatten sondern weitgehend improvisiert waren. Es geht um Bildung- und Sozialneid, um Rachegefühle, die daraus erwachsen, um das Leid, das man anderen durch Schweigen und Lügen zufügen kann, um die Reaktionen der Leidtragenden, die ihrerseits wieder Leid produzieren, um Geheimnisse, die man manchmal einfach nicht aussprechen kann.

Das kommt alles in jeder Familie vor, keine Frage. Das macht den Film realistisch. Wer kennt das nicht, dieses Ding, dieses dunkle oder schwarze oder geheimnisvolle Ding, das allein schon durch seine Erwähnung unendliche Scham auslöst. Das macht den Film gleichzeitig so unerträglich. Wer will schon an seine dunkelsten Geheimnisse erinnert werden, wenn es doch so viel Mühe gekostet hat, sie tief in die Katakomben der Seele wegzusperren.

Bei all dieser Echtzeit-Realität will die erlösende Katarsis am Ende des Films nicht recht überzeugen, hebt sie sich doch in ihrer Dichte von den übrigen Szenen deutlich ab. Fünf Leben in 10 Minuten grundlegend zu ändern, nur weil die Lebenslügen ausgesprochen werden, ist eben doch unrealistisch. Künstlerisch, sagt Frau Wiesenraute, na meinetwegen.

Vielleicht ist das der Grund, warum Frau Wiesenraute als einzige besonders beeindruckt von dem Film war. Sie wolle etwas über die Menschen erfahren, wenn sie sich mit ihren unterschiedlichen Schicksalen begegneten. Als einzige hat sie sich den Film freiwillig (und sogar mehrmals) angeschaut. Immerhin gibt sie zu, dass der Film an einigen Stellen Längen habe, was wohl dem Improvisationscharakter des Settings geschuldet sei. Frau L. merkt an, dass die Konflikte in Echtzeit gezeigt worden seien. Und dass sie darüber mitnichten traurig, sondern nur aggressiv geworden sei. So wie ich.

Es wird noch viel über die Darstellung der englischen Unterschicht diskutiert und wie der typische Tonfall in der Synchronisation dargestellt werden müsse. Sicherlich vor allem, weil die absurde Synchronstimme der Mutter schon wieder ein eigenes Kunstwerk zu sein scheint. Die englische Unterschichtensprache sei eben im Deutschen nicht darstellbar. Parallelen wurden gezogen zu deutschen und französischen Filmen bzw. Unterschichten. Eine passende Zusammenfassung der gesamten Diskussion lieferte Kollege K.: Der Film war super anstrengend, packend und berührend.

16. August 2019 nach oben

Film 73: Der Sternwanderer (2007)

Stardust von Matthew Vaughn mit Charlie Cox, Michelle Pfeiffer, Robert de Niro, Mark Strong, Claire Danes.

Überraschend. Sagte jedenfalls M.

Bei mir war die Überraschung schon futsch, als der Film mit „Ein Märchen für Erwachsene“ angekündigt wurde. Schon vor Beginn des Films hatten wir deshalb Gewissheit über die Handlung: ein naiver Jüngling, eine strahlende Prinzessin, eine unerfüllbare Aufgabe, ein fieser Bösewicht mit bösen Helferhalunken, eine komische Figur, ein verhängnisvolles Missverständnis, eine unerwartete Wendung, eine finale Konfrontation und ein glückliches Ende. Und so war es dann auch.

Die Frage war nur noch, welche Figuren der Geschichte welche Funktion übernehmen und in welcher Reihenfolge sie auftauchen würden. Eine gewisse Spannung entstand dann doch durch das drängende Problem, wie der Jüngling die Hexe (hässlich alt: Michelle Pfeiffer) besiegen soll, ohne sie selbst zu töten.

Zugegeben, es gab etliche komische - M würde sagen: überraschende - Elemente, z.B. die in einen Mann verwandelte Ziege (herrlich: Arthur Weasley) oder die nacheinander abnibbelnden und als Geist Sprüche klopfenden sieben Söhne des verstorbenen Königs.

Und weiter zugegeben gab es etliche geschickt platzierte - M würde sagen: überraschende - Anspielungen auf Filme, Geschichten und Märchen, z.B. das Luftschiff aus Die drei Musketiere oder das Reiten über die Ebene in Pfeilformation aus Herr der Ringe.

Zugegeben überraschend waren nur die tuntigen Anwandlungen des gefürchteten Captain Shakespeare (nur klischeehaft, niemals glaubhaft tuntig: Robert de Niro). Aber das wussten wir doch längst.

Das Motiv der drei Hexen ist natürlich aus Macbeth geklaut, das des von zwei Ziegen gezogenen Streitwagens aus Freya und Cybele (Frau L. diente als Sagenlexikon, sagenhaft!) und das der sieben Brüder z.B. aus Coopers Wintersonnenwende.

Dass man den Hauptdasteller nicht kennt, ist schon überraschend, spricht aber dafür, dass der seither keine Karriere gemacht hat. Was wohl daran liegt, dass er danach kaum in großen Kinofilmen sondern überwiegend in Kurzfilmen und britischen TV-Serien gespielt hat. Wie groß die Verzweiflung sein kann, zum Durchbruch zu kommen, mag man daran ermessen, dass er drei (!) Jahre nach dem Sternwanderer in dessen Making Of zu sehen ist. Davon abgesehen ist er aber sehr niedlich. Erinnert etwas an Toby Maguire.

Frau Wiesenraute fasste den Abend so zusammen: „Man nehme Versatzsücke aus allen bekannten Märchen, Mythologien und Sagen, baue einen Twist und ein paar lustige Figuren ein. Happy end. Fertig. Langweilig.“ Wenig überraschend.

08. Juni 2019 nach oben

Film 72: Zwei Banditen (1969)

Butch Cassidy and The Sundance Kid von George Roy Hill mit Paul Newman, Robert Redford, Katherine Ross.

23. April 2019 nach oben

Film 71: Babettes Fest (1987)

Babettes gaestebud von Gabriel Axel mit Stéphane Audran, Bodil Kjer, Brigitte Federspiel.

Ich habe mich lange schwer getan, diesen Film zu besprechen. Weil ich mich ertappt fühlte. Weil auch ich in das miese Wetter passen würde. Babettes Fest ist ein ruhiger und langsamer Film. Einer, bei dem man genug Zeit hat, in die absurde Situation der Geschichte einzutauchen. Wobei der Titel eigentlich irreführend ist. Babettes Fest ist nur der Höhepunkt des Films, nicht der Inhalt. Der Film erzählt vom Leben zweier Schwestern in einem christlich-puritanischen Dorf in der schwedischen Einöde des 19. Jahrhunderts (der Klappentext behauptet Dänemark, aber die Uniformen sehen gar nicht dänisch aus).

Und Babette selbst? Sie ist die französische Meisterköchin mit Migrationshintergrund. Sie ist die Heldin des Films, opfert sie doch ihr gesamtes Vermögen, ja ihre Existenz, um den naiven Leuten aus Schweden etwas Lebenskultur und ein Festmahl zu bieten. Sie ist die Frau, die es vermag, mit ihrer Kochkunst zwei Liebende (geistig) zusammenzubringen. Allerdings sondert der General nur unbedeutendes Zeug ab und ist dem Mädchen nicht im geringsten gewachsen.

Wir diskutieren heftig, aber kaum kontrovers. Wir überbieten uns mit druckreifen Lebensweisheiten, die das christlich-puritanische Leben beschreiben, das durchaus filmisch überspitzt und doch wenig übertrieben dargestellt wird. Wir bilden dabei drei Schwerpunkte, die freilich nicht chronologisch, sondern thematisch besprochen werden.

1. Das puritanische Leben.

Wir stellen fest: Puritaner freuen sich nicht - deswegen muss dauernd schlechtes Wetter sein. Etwas Fröhliches? Fehlanzeige. Immerhin freuen sie sich daran, Gutes zu tun. Da führst du ein verschüttetes Leben, kriegst einmal im Leben ein gutes Essen und verbietest dir dann noch, darüber zu reden. Das ist grässlich und macht wütend. Beinahe erlösend ist es zu sehen, wie eben dieses Essen für ein großartiges Crescendo der Freude in ihren ausdrucksstarken und ausgesprochen gut gecasteten Gesichtern sorgt. Bei Babettes Fest wird die Tante mit jedem Schluck Rotwein jünger. Jawoll!

2. Schweden, Frankreich und die Historie.

Die skandinavischen Völker sind Nebelbewohner, die toten, getrockneten Fisch essen. (Wie trocknet der bloß, wenn da nie die Sonne scheint?) Die Region dort lässt auch das Leben vertrocknen, während aus Frankreich das Leben und die Schönheit in Gestalt von Babette zu ihnen kommen muss. Was war 1871 in Paris? Ohne Geschichte versteht man den Hintergrund nicht. Ha!

3. Der Film, das Leben und wir.

Alte Menschen haben schlechte Laune. Wohl wegen des miesen Wetters. Der Film ist eine Anklage gegen die Freudlosigkeit. Eine Hommage an Kunst, Verzicht und Mildtätigkeit, zugleich (durch deren Abwesenheit) an Fest, Freude und Überschwang. Ein Loblied auf Verschwendung pur, die dazu anhält, sich selbst zu verschwenden. Die Darstellung des Kochens und Essens hingegen ist für die einen überaus sinnlich, für die anderen zum Weggucken eklig. Halleluja!

29. März 2019 nach oben

Film 70: Brassed off! (1996)

- 10 Jahre Filmclub -

Mit Pauken und Trompeten von Mark Herman mit Pete Postlethwaite, Ewan MacGregor, Tara Fitzgerald, Stephen Tompkinson.

Vergessen. Es wurde vergessen Brot einzukaufen und Reis zu kochen, was aber der Leckerheit des Essens an sich keinen Abbruch tat.

Es wurde auch vergessen, den Film mitzubringen. Das ermöglichte es gleichermaßen einzigartig wie charmant, den Jubiläumsfilm gemeinsam auszusuchen. Aus meinem Fundus wurden zur Wahl gestellt: Oceans Eleven. Hancock. Italian Mambo. Jane Austen Club. Gandhi. Goodbye Bafana. Kleine Haie. Shakespeare in Love. Capote. Brassed off gewann bei der geheimen Wahl denkbar knapp mit einer Stimme Mehrheit. Ganz unjubilarisch ein Film ohne Fest aber mit Musik, die nichts zählt, dafür die Menschen.

Irgendwie hat der Film bei uns einen Nerv getroffen, etwas, das wir nicht gern besprechen wollen. Es war greifbar, fast sichtbar, bleibt aber unausgesprochen. Erst ein bleierne Müdigkeit, dann Sprach- und Ratlosigkeit. Und so springt das Gespräch ziellos hin und her, ohne sich gefährlich lange bei einem Aspekt aufzuhalten. Bloß nicht vertiefen. „Der Film war zwischendurch sehr anrührend“. Schweigen. „Da haben wir nichts mehr zu sagen.“

Der Sohn des Dirigenten ist der heimliche Held dieses Films, denn er verliert alles: seine Arbeit, sein Haus und seine Familie genauso wie seine Hoffnung, seine Selbstachtung und seinen Lebenswillen. Dennoch spielt er aus Liebe zu seinem Dad in dessen Orchester erst eine affig kaputte, dann eine sündhaft teure Posaune. Ich fühle mit ihm, denn er muss seine Meinung vor seinen Freunden verbergen, weil er sonst angefeindet wird.

Am Ende der nichts sagenden Diskussion mit dem viel sagenden Schweigen ziehen wir ein Fazit, was so ist wie die Diskussion selbst — zum Vergessen: „Tja, man muss schon aufpassen, dass die Menschlichkeit nicht abhanden kommt. Und die Musik.“

Vergessen. Kurioserweise stellte sich noch heraus, dass ich vor Jahren vergessen hatte, den Film an Frau Wiesenraute zurückzugeben und auch, dass er ihr gehört. Sie hatte ihn bereits mehrere Male vermisst. Vergessen und vergeben.

22. Februar 2019 nach oben

Film 69: Zeugin der Anklage (1957)

Witness for the Prosecution von Billy Wilder, mit Charles Laughton, Marlene Dietrich und Tyrone Power.

31. Januar 2019 nach oben

Film 68: Constantine (2005)

von Francis Lawrence, mit Keanu Reeves, Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Tilda Swinton.

29. Dezember 2018 nach oben

Film 67: Smoke (1995)

30. November 2018 nach oben

Film 66: Unerkannte Heldinnen (2016)

Hidden Figures von Theodore Melfi, mit Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Koster, Kirsten Dunst, Jim Parsons.

Wow! Was für eine Diskussion. Der Film hat uns geradezu hitzig werden lassen. Es ging um die Frage, ob der Film nur zu dick aufgetragen hat oder die Story falsch dargestellt hat. Offensichtlich waren wir darüber uneins.

Klar ist, der Film über drei schwarze Amerikanerinnen Anfang der 60er Jahre beruht auf wahren Begebenheiten. Und er spricht die Rassentrennung und den Kalten Krieg und den Beginn der bemannten Raumfahrt an. Klar ist auch, dass alles überspitzt und kitschig dargestellt wird, dass die drei Heldinnen trotz Unterdrückung überaus — Frau Wiesenraute sagt viel zu sehr — patriotisch handeln, und dass das State Departure of Defense den Film gesponsert hat. Hier enden die gemeinsamen Deutungen. Schon die Frage, ob es ein guter Film sei, ist strittig.

Politisch bleibt der Film schwach, auch wenn er ziemlich eindrücklich die Rassentrennung zeigt. Genial die Idee, die Protagonistin ständig durch den Film rennen zu lassen, nur um zum „Coloured Women's Room“ zu kommen. „Ich habe nichts gegen Sie.“ — „Ich weiß. Ich weiß, dass Sie das vermutlich glauben.“

Sonst ist zwar vom Sputnik-Schock die Rede, die Umstände bleiben aber im Dunkeln. Auch die Auswirkungen der Jagd auf Kommunisten wird nicht thematisiert. JFK darf seine berühmten 10-Jahres-Worte sagen, am Ende sitzt aber schon Lindon B. Johnson neben dem Astronauten — der übrigens zur Hübschigkeit beitrug, aber darüber haben wir diesmal gar nicht gesprochen.

Der Film lebt also allein von den drei schwarzen Frauen, ihrer Power und ihrer Genialität. Die auch besonders deutlich dargestellt wird: So ist Dorothy Vaughn — angeblich — in der Lage, in 20 Sekunden den IBM-Ich-bin-ein-Monster-so-groß-wie-ein-Raum-und-passe-nicht-durch-die-Tür-Computer zum Laufen zu bringen, wozu zwei weiße Ingenieure mit ihrem Team Wochen zuvor nicht in der Lage waren. Mary Jackson überzeugt — angeblich — einen konservativen Anhänger der Rassentrennung in einer taktisch, rhethorisch und politisch brillanten 3-Minuten-Ansprache davon, dass er sie studieren lassen muss, und Katherine Johnson rechnet — angeblich — vor versammelter Mannschaft eines Meetings die Landekoordinaten der Kapsel bis auf die zwölfte Kommastelle genau aus, nur mithilfe von Tafel, Kreide und ihres natürlich messerscharfen Verstandes. Und das, wofür die Nasa Monate brauchte, schafft sie in wenigen Sekunden.

Lächerlich! Für alle drei!

Der Kitsch sei für Amerikaner gar keiner, weiß Frau L. zu berichten. Es sei eben keine Dokumentation, gibt M zu bedenken, sondern Unterhaltung. Und gelungen sei die auch. Aber wenn man mal ehrlich ist, war das eine ziemliche Menge Kitsch. Schade, dass das „Mondmateral“ (!) nicht vorkam. Aber der Eindruck bleibt — und hier gelingt die Propaganda —, dass die drei Frauen den Schönling im Alleingang da hochgejagt haben.

Wir kommen zum Schluss, dass uns der Film sehr gefallen hat, uns etliches gestört hat, wir ihn kitschig und nicht kitschig fanden. Wir halten fest, dass er politisch und nicht politisch war, dass er die Geschichte der drei Frauen schön erzählt und maßlos übertreibt, dass Mathematik so nicht funktioniert. Wir erkennen, dass vor dem Erfolg auch immer Misserfolg liegen muss, dass der Film sehr grob gezeichnet und daher Propaganda ist (so what?), und dass wir uns mehr Differenzierung wünschen. Wir wissen, dass er viel zu patriotisch und für Amerikaner ganz normal ist.

Alles in allem kann man sagen: Er hat uns zu einer unterhaltsamen Diskussion angeregt. No more running.

PS: Es ist eine Unsitte, dass Filme schlecht synchronisiert werden.

26. Oktober 2018 nach oben

Film 65: Arsen und Spitzenhäubchen (1944)

Arsenic and Old Lace von Frank Carpa, mit Cary Grant, Josephine Hull, Jean Adair, Peter Lorre, Raymond Massey u.a.

Bei diesem Film wäre es wirklich besser, ich würde gar nichts schreiben, den es war eine Qual ihn zu sehen. Arsen und Spitzenhäubchen war einer der Lieblingsfilme meiner Mutter, allerdings konnte ich mich nicht mehr daran erinnern. Und auch nicht, was daran so toll oder warum der so erfolgreich gewesen sein soll.

Vielleicht lag es an dem hübschen Cary Grant. Wirklich noch sehr jung. Ich erlebte also, wie er als der ahnungs- und hilflose Mortimer das Morden erst als eine schlechte Angewohnheit, dann als eine Unsitte bezeichnete. Das freudige über die Bühne bouncen seiner beiden Tanten war in der Tat noch ganz ulkig. Doch die permanente Hektik, das durcheinander Reden und permanente Schreien hat mich wahnsinnig gemacht. Wie auch den hübschen Cary. Aber ich konnte selbst bei Frau L. kein Mitleid gewinnen, obwohl sie ähnliche Qualen bei „Leoparden küsst man nicht“ und der hysterischen Hepburn durchleiden würde.

Vielleicht lag es an der Botschaft. Welche Botschaft? Ich erlebte also, dass die beiden senilen Damen glaubten, sie täten ein gutes Werk, indem Sie ihre „Gäste“ dem Schöpfer näher brächten. Der tatsächlich verrückte Roosevelt grub einen Abschnitt am Panamakanal nach dem anderen, mit diesem hier 13. Ganz ulkig war in der Tat, dass mich der Frankenstein ein wenig an Altkanzler Schröder erinnerte. Dadurch bekam der Rest des Film eine erträgliche Note. Immerhin weiß ich jetzt: Theaterkritiker bekommen dauernd Stücke angeboten.

Vielleicht lag es an der Inszenierung. Inszenierung? Ich erlebte kein gut gemachtes filmisches Handwerk, sondern ein klassisches Theaterstück: nur einige wenige Szene spielen nicht in dem Wohn- und Esszimmer der beiden Brewster-Ladys, von dem natürlich etliche Türen abgehen: zur Küche, zum Labor, zu Roosevelts Arbeitszimmer, zum Panama-Kanal, in den Keller und nach draußen. Die wenigen Kameraeinstellungen waren die einzige Bewegung im Film. Das (theatralische) Timing war genial, dilettantisch hingegen die Schminke — besonders bei Nahaufnahmen furchtbar. Auch die wenigen Hintergrundbilder vom gemalten Brooklyn: dilettantisch. Aber am schlimmsten dilettantisch waren die Standbilder, die mit einer deutschen Übersetzung reingeschnitten wurden, wenn ein Schriftzug zu sehen war. Das könnte fast schon ulkig gewesen sein.

Immerhin dürfte die Produktion des Theater-Films nicht teuer gewesen sein und mit den horrenden Einnahmen dieses — aus welchem Grund auch immer — sehr erfolgreichen Films hat das Studio sicher einen guten Schnitt gemacht.

Fazit: Alle um mich herum bogen sich vor lachen, während ich das Ende herbei sehnte.

28. September 2018 nach oben

Film 64: Tatsächlich ... Liebe (2003)

Love actually von Richard Curtis, mit Liam Neeson, Thomas Sangster, Heike Makatsch, Alan Rickman, Emma Thompson, Hugh Grant, Nina Sosanya, Andrew Lincoln, Keira Knightley, Colin Firth, Lucia Muniz, Martin Freeman, Joanna Page, Kris Marshall, Bill Nighy, Gregor Fisher, Laura Linney, Rodrigo Santoro und Billy Bob Thornton sowie Rowan Atkinson.

Film 63: Ritter aus Leidenschaft (2001)

A Knight's Tale von Brian Helgeland, mit Heath Ledger, Shannyn Sossamon, Mark Addy, Rufus Sewell.

- Angewandte Physik im nachgestellten Ritterkampf eröffnet die Diskussion.

- M verstand die Rückblenden nicht.

- Jemand bemerkt, dass die Schmiedin ein Nebenbuhlerin hätte sein können - sieht aber sofort ein, dass das für diese Geschichte viel zu kompliziert wäre.

- Wir diskutieren lebhaft und sind uns doch einig.

- Heath Ledger ist Australier, muss sein English verändern, ist hübsch und tot. Er war 21! Schade, dass er sich umgebracht hat?!

- Frau L. spricht wie üblich über andere Filme.

- Das Volk hängt das Fähnchen nach dem Wind.

- Ich bin ein Ritter.

- Du wurdest gemessen, gewogen und für nicht gut genug befunden.

- Ein Mann kann seine Sterne neu ordnen.

Film 62: Thelma & Louise (1991)

von Ridley Scott, mit Susan Sarandon, Gene Davis, Harvey Keitel und Brad Pitt.

Film 61: Mr. Holmes (2015)

von Bill Condon, mit Ian McKellen, Laura Linney und Milo Parker.

Diesmal hilft M aus. M schreibt:

"Der Film war hervorragend dafür geeignet abzuschalten. Wir waren uns einig, eine kluge, pointierte Darstellung voll feinsinnigem Humor, großartig gespielt, sehr berührend, mit wunderbaren Landschaftsbildern und unerwarteten Wendungen gesehen zu haben.

England 1947: Der berühmte Meisterdetektiv Sherlock Holmes ist inzwischen 93 Jahre alt. Mit seiner neuen Haushälterin und deren elfjährigem Sohn lebt er zurückgezogen auf seinem Landsitz in Sussex und kümmert sich um seine Bienen. Sein Gedächtnis lässt ihn langsam aber sicher im Stich. Vor allem plagt ihn, dass er sich nicht mehr an den Fall erinnern kann, der ihn dazu brachte sich vor 30 Jahren aus dem Detektivgeschäft zurückzuziehen. Er weiß nur noch, dass es um eine schöne Frau ging.

Holmes gelangt zu der Überzeugung, dass er herausfinden muss, was damals wirklich passiert ist. Aber weder das Gelee Royale, noch der aus Japan besorgte Anispfeffer können seinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Allein die neu gewonnene Freundschaft zu Roger, dem Sohn der Haushälterin, hilft ihm, seinen letzten großen Fall zu lösen.

Hört sich ein wenig traurig an, ist es zwischendurch auch, aber auch spannend."

16. Februar 2018 nach oben

Film 60: Über den Dächern von Nizza (1955)

To Catch a Thief von Alfred Hitchcock, mit Cary Grant, Grace Kelly, Jessie Royce Landis.

Film 59: Yentl (1983)

von Barbra Streisand, mit Barbra Streisand, Barbra Streisand und Barbra Streisand, außerdem noch Mandy Patinkin, Amy Irving.

Mir wurde vorgeworfen, nur über meine Filme zu schreiben. Richtig ist, dass es mir zuletzt schwerfiel, zu den gezeigten Filmen etwas Sinnvolles beizutragen. Es folgt also jetzt ziemlich ungefiltert das, was ich notiert habe.

Was bisher geschah:

Der Löwe aus Dublin. Ihr seid wie meine 10. Klässler: Wenn die Musik einsetzt, fangen sie an zu reden. Empörung. Pause vor der entscheidenden Szene. Dann können wir uns weiter mit Getränken und Kräckern versorgen. Taschentuch-Herzschmerz mit Chipscrunch. Lautstärke hoch auf 15. Damit man noch was hört. Sehr romantisch. Nur M und ich kannten den Film noch nicht - ist ja klar, ist ja ein Frauenfilm -, und das obwohl ich mit meinem Chor bereits einen Song daraus gesungen hatte. Kompletten Abspann geguckt.

Dann die Diskussion:

Ich habe den nicht zusende gesehen. Und Barbra Streisand find ich einfach toll. Dieser Silberblick, wenn die Augen wegkippen. Und die Stimme ist sowas von stark, dass sie als Siegerin vom Platz geht. Plädoyer für das Lernen, den Verstand zu benutzen, man muss den gesamten Himmel sehen. Aufklärung pur, und kitschige Story. Ich mag Filme mit happy end. Es war doch ein happy end, oder? Wir sind uns nicht einig.

Frauenbild war furchtbar, Story unrealistisch. Beides ist wichtig: Sex und Reden. Das wäre die ideale Verbindung gewesen. Dass er sie als Frau verstoßen würde, darauf konnte sie nicht kommen. Darauf hätte sie kommen müssen. Ohne die Unterdrückung der Frau wäre es unerträglicher Kitsch. Das Thema interessiert immerhin. Schlimm, dass sich so viele Frauen in die Rolle einfinden. Nicht nur Anfang des 20. Jahrhunderts, auch heute.

Singen verdeutlicht Gedanken, Gefühle, aber das ist zu einfach. Schauspielern kann sie ja nicht. Es gab einen tollen Film mit ihr - anders als dieser - bei dem sie sich nicht so in den Vordergrund gestellt hat. The Way We Were. Den hätten wir mal gucken sollen. Singen in freier Wildbahn ist deplatziert, wundert sich Frau L. über sich selbst.

Ohrwurm: Papa, Can You Hear Me. Hab ich gar nicht. Ist aber schlimm. Nervt irgendwann. Papa, Watch Me Fly auf einem Schiff namens Moskva. Ich gehe meinen Weg, auch wenn ich mein Land verlassen muss. Prag ist nicht Lublin.

Warum ist Barbra Streisand eine schwule Ikone? Wir wissen es nicht. Gesang, Kampf gegen Unterdrückung, Leben in der Szene von New York, Unterstützung der Schwulenbewegung vielleicht, was weiß ich. Das Singen stört so. Wir wissen nicht warum. Erneut. M widerspricht. Vielleicht weil nur sie selber singt. Die Streisand, nicht M. Überhaupt ist ja wenig Platz in dem Film, außer für Barbra Streisand. Denn hübsch ist die nun wirklich nicht. Er hingegen sehr. Mit ihrer Nase hat es nur für die komische Nummer gereicht. Thomas und Bernd mögen mir verzeihen.

08. Dezember 2017 nach oben

Film 58: Sommer in orange (2011)

von Marcus H. Rosenmüller, mit Amber Bongard, Petra Schmidt-Schalter, Georg Friedrich.

17. November 2017 nach oben

Film 57: Pianomania (2009)

von Robert Cibis und Lilian Frack, mit Stefan Knüpfer, Pierre-Laurent Aimar, Lang Lang, Alfred Brendel.

21. Oktober 2017 nach oben

Film 56: Paterson (2016)

von Jim Jarmusch, mit Adam Driver und Goldshifteh Farahani.

Der Film beschreibt einen Ausschnitt aus dem alltäglichen Ablauf des Lebens eines Busfahrers, seiner Frau und ihres Hundes. Ziemlich unaufgeregt. Man hat jede Menge Zeit, sich auf Details zu konzentrieren, z.B. die Mimik des Hundes. Alle Beteiligten waren sich einig, dass keiner im Ort Paterson tot über den Zaun hängen möchte.

22. September 2017 nach oben

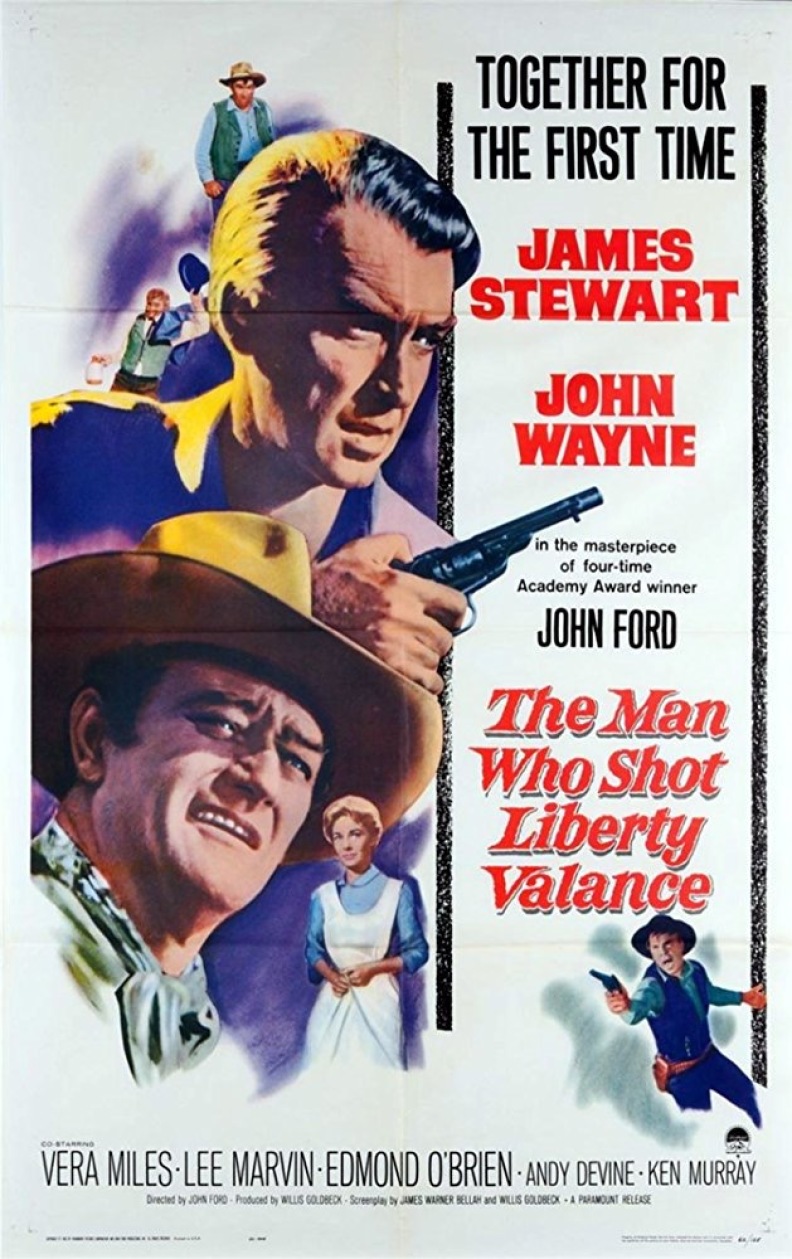

Film 55: Der Mann, der Liberty Valance erschoss (1962)

The Man Who Shot Liberty Valance von John Ford, mit John Wayne, James Stewart, Lee Marvin und Vera Miles.

In aller Kürze: Amerikas Helden steigen auf aus dem Blut ihrer Feinde. Nicht immer ist es sinnvoll, die Wahrheit zu sagen. Wir wollen weiter an unsere Helden glauben. Wieviel Demütigung erträgt ein Mann? Die Feder ist eben doch nicht machtvoller als das Schwert (hier: der Colt).

Und: Endlich mal wieder ein Western. Schon wieder mit Lee Marvin. Bechtel-Test (natürlich) nicht bestanden.

11. August 2017 nach oben

Film 54: Die Geschichte der 1002. Nacht (1969)

von Peter Beauvais, mit Johanna Matz, Helmut Qualtinger, Greta Zimmer, Dietmar Schönherr.

Ich habe den Film verpasst. Musicalvorbereitungen. Über die Romanvorlage von Joseph Roth schreibt thalia.de: „Bei seinem Staatsbesuch in Wien äußert der Schah von Persien den dringenden Wunsch, eine Nacht mit der schönen, verheirateten Gräfin W. zu verbringen. Diplomatisch betrachtet eine heikle Situation. Da entsinnt sich Rittmeister Taittinger einer abgelegten Geliebten: Die kleine Mizzi Schinagl aus Sievering sieht der Gräfin sehr ähnlich. Für den Hof eine elegante Lösung, für Mizzi, die Taittinger noch immer liebt, eine ›1002. Nacht‹ mit weitreichenden Folgen. Ihr Lohn, ein wertvolles Perlenhalsband, wird ihr und Taittinger zum Verhängnis.“

M berichtet hinterher, dass der Film sehr, sehr lang gewesen sei, sie drei Kapitel ausgelassen und nur noch den Schluss angesehen hätten. Er habe kein gutes Ende genommen. Und der Wiener Schmäh sei an einigen Stellen schwer zu verstehen gewesen. Die Diskussion hätte ich gern miterlebt. Wenn ich dabeigewesen wäre, wäre ich explodiert, behauptet Frau Wiesenraute. Sie bat darum, bestand darauf, verlangte fast, in der Filmbesprechung ein paar mehr empörte Ausrufezeichen unterzubringen, ich hätte viel zu nett über den Film geschrieben!

Also: Der Film war unsäglich langatmig! Insgesamt vier (!!) Stunden lang, und es war verabredet gewesen, dass nur den ersten Teil geschaut wird, doch dann wurde der zweite Teil auch noch eingelegt!!! Es war schlimmer als der Engel mit der Posaune!!!! Es musste ständig über den Film diskutiert werden, der überhaupt nicht diskutierenswert war!!!!! Zum Teufel mit der Regel, wenn es doch viel Wichtigeres zu besprechen gibt! Das Ende war völlig belanglos!!!!!!

PS: Der Film war so abwegig, dass nicht mal die International Movie Database ein Cover von dem Film hat. Gibt es überhaupt eins?

02. Juni 2017 nach oben

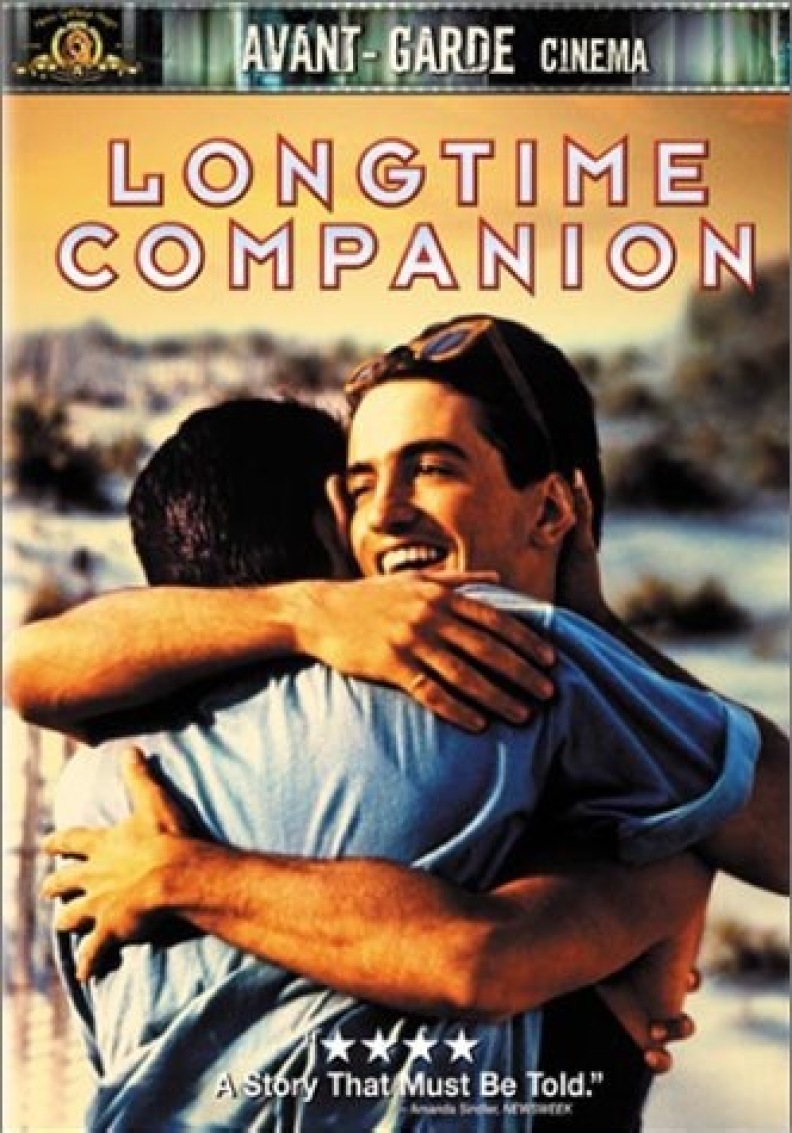

Film 53: Freundschaft fürs Leben (1989)

Longtime Companion von Norman René, mit Campbell Scott, Bruce Davison, Mark Lamos, Mary-Louise Parker, Stephen Caffrey.

"Longtime Companion" habe ich zum ersten und bisher letzten Mal vor 25 Jahren gesehen. Er war gewissermaßen mein Einstieg in die schwule Welt, der Beginn meines Coming Outs. Er ist ein Film über das Leben, die Freundschaft, die Liebe und das Sterben - und das alles mit AIDS. Im New York der 80er Jahre werden vier schwule Paare begleitet, wie sie mit der aufkommenden neuen Krebsart, der "Schwulenpest", wie die Krankheit bald genannt wird, umgehen. Anfangs ist nichts bekannt, nicht, wie sie übertragen wird, nicht, welche Ursachen sie hat, nicht wann sie ausbricht - sicher ist nur, dass sie jeden tötet, der sie hat.

Jemand erkundigt sich neugierig: "Was ist eigentlich Poppers?"

Auch die schwule Welt New Yorks ist zweigeteilt, wie die bigotte Gesellschaft überhaupt: Hier die Braven, die nach dem heterosexuellen und konservativen Bild einer Beziehung streben und ihre Homosexualität im Büro und selbst am Filmset verstecken (müssen), und da die Bösen, die Promisken, die ständig Poppers und andere Drogen nehmen, die aber im Film natürlich allenfalls am Rande auftauchen. Das Problem ist nur: Die Krankheit befällt auch die Braven. Interessant sei, dass die Freunde selbst auch auf die Idee kämen, dass es mit Drogen und unanständig viel Sex zu tun haben könnte. Na klar, denn das machen ja nur die bösen Jungs. Oder?

Angst. Todesangst lässt die langjährigen Freunde nach einer Berührung in Panik geraten, lässt sie verzweifeln und verleugnen, lässt sie enthaltsam werden. Der Film zeigt in beeindruckender Weise ihre Hilflosigkeit im Angesicht der todbringenden Krankheit. Aber er zeigt auch die Hilfsbereitschaft, die Solidarität und die Lebensfreude, die die Freunde füreinander und miteinander empfinden. Dass es sich um schwule Paare handelt, gerät bald in Vergessenheit, so normal ist das Leben mit AIDS im Alltag. Es könnten ebensogut heterosexuelle Paare sein, die sich dieser Herausforderung stellen müssten. Aber die smaragdgrüne Badehose, die da so lasziv durchs Bild stolziert, ist nun mal nicht für heterosexuelle Augen gemacht, sagt Frau L. Ebenso wenig wie das zauberhafte rote Paillettenkleid, das beinahe zusammen mit Shaun verbrannt worden wäre.

Philadelphia sei viel rührender gewesen. Da werde es immer dramatischer, immer trauriger, immer tränendrüsiger, ohne Unterbrechung. Hier wechseln traurige mit fröhlichen, absurde mit realen Szenen ab. Hier sei der Film - anders als bei Philadelphia - insgesamt hoffnungsvoll und nicht so schlimm wie gedacht.

Fuzzyso: „Was wohl geschieht, wenn wir beide im Himmel sind.“

Willyso: „Wir schlafen wieder miteinander. — Hoffe ich.“

Und trotzdem hat die Angst vor Ansteckung auch mich erfasst, als ich „Longtime Companion“ vor 25 Jahren zum ersten Mal sah. Und erst als die wissenschaftliche Forschung Jahre später herausfand, wie man sich wirksam vor AIDS schützen kann - durch die Verwendung von Kondomen beim Sex nämlich - und dass Küssen doch gar nicht ansteckend ist, ließ die Angst allmählich nach. „Da wäre ‚Trick‘ als Einsteig besser gewesen“, schenkt mir Frau Wiesenraute ihr Mitgefühl.

20. April 2017 nach oben

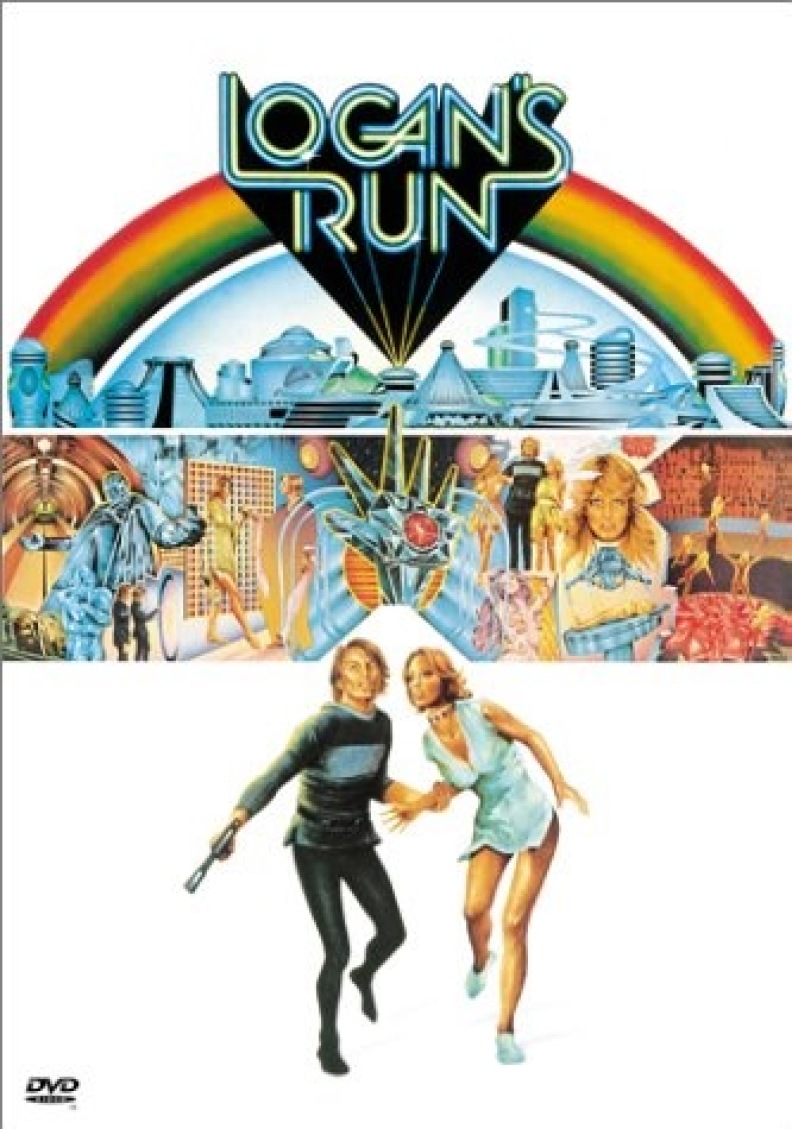

Film 52: Flucht ins 23. Jahrhundert (1976)

Logan's Run von Michael Andersen, mit Michael York, Jenny Agutter und Peter Ustinov.

11. März 2017 nach oben

Film 51: Junikäfer (2004)

Junebug von Phil Morrison, mit Embeth Davidtz, Alessandro Nivola, Amy Adams, Ben McKenzie, Scott Wilson, Celia Weston

27. Januar 2017 nach oben

Film 50: Vaya con Dios (2002)

von Zoltan Spirandelli, mit Michael Gwisdek, Daniel Brühl, Matthias Brenner

Die Frage "Was ist das für ein Film" kann ich nicht kurz beantworten. Unser Gasttheologe hat für uns diesen Film ausgesucht, und eins ist er ganz sicher nicht: Klamauk, so wie die letzten Male.

Drei Mönche müssen ihrem sterbenden Abt versprechen, ihr 200 Jahre altes Regelwerk in das Schwesterkloster nach Italien zu bringen. Wegen dieser Regel nämlich wurden sie von den Jesuiten exkommuniziert. Mit einer ebenfalls 200 Jahre alten Karte versuchen Sie, den Weg zu Fuß durch das Königreich Bayern zu finden. Ein Roadmovie also, nur langsamer.

Der alte Benno, der Bibliothekar, der immer in den Schriften geforscht hat. Der dicke Tassilo, der Bauer, der sich um das leibliche Wohl genauso wie um das geistliche sorgt. Und eben der hübsche Ardo, der Jüngling, der im Kloster aufgewachsen ist und nur singen und beten kann. Eine Sozialstudie also, nur nicht so trocken.

Die Musik, das gemeinsame Singen, ist ihre Verbindung zu Gott und so spielt denn auch die Inzidenz-Musik eine wesentliche Rolle in dem Film. Chiara verliebt sich in Ardo, während er singt, Tassilo merkt, dass er doch zu seinen Brüdern zurückkehren muss, weil er singen will, und selbst Benno kann sich nicht dagegen wehren mitzusingen, als seine Brüder "Wer nur der lieben Gott lässt walten" anstimmen (die ergreifendste Szene des Films mit Tränengarantie). Ein Musikfilm also, nur ohne Choreographie.

Die drei Mönche (sie unterhalten sich in der Anwesenheit des Abtes in fließendem Latein) werden mit einer so dermaßen fremden Welt konfrontiert, dass es sehr amüsant ist zuzuschauen, wie sie damit umgehen. Tassilo: "Ich weiß, was das ist. Das ist ein Telefon. In unserem Dorf gab es auch so eins, allerdings nicht zum Wegtragen." Eine Komödie also, nur nicht so platt.

Doch zuallererst geht es um den Glauben. Bei allen Versuchungen, die auf die Mönche einprasseln, müssen sie sich jeden Tag neu entscheiden, ob sie als Mönche leben wollen oder nicht. Alle drei werden auf die Probe gestellt. Alle drei erliegen der Versuchung: der Bauer dem Trecker, der Bibliothekar den Schriften und der Jüngling der Liebe. Und alle drei finden am Ende heraus, das nicht Gott es ist, der die richtige Entscheidung trifft, sondern sie selbst. Dass sich der Jüngling für die Liebe entscheidet (ein Glück, so hübsch wie der war, wäre das auch Verschwendung gewesen), ist Happy End und Tragödie zugleich. Ein Drama also, nur nicht so dramatisch.

Man schaut ungläubig auf diese Mönche, die so weltfremd auf alles verzichten, was uns als notwendig erscheint. Und doch möchte man mit ihnen tauschen, scheinen sie doch die einzigen zu sein, die noch wissen, was wirklich wichtig ist im Leben: der Glaube, der Gesang und die Liebe - zu Gott, den Brüdern und, in Ardos Fall, zu Chiara.

Was ist das für ein Film? Es ist eine idealisierte Sicht auf die (innere) Reise dreier Mönche: herzergreifend und tiefgründig spirituell und herrlich lustig. Den Gasttheologen wird es freuen.

Ach ja,

- die Jesuiten sind kriminelle Machtpolitiker.

- den Weg zu Gott ohne die Kirche zu suchen, nur durch Gesang, das ist gefährlich.

- es ist eine Unsitte, dass die nicht sagen, wo die das gedreht haben.

- es ist eine Unsitte, immer sofort alles googeln zu wollen.

- Frau L. erinnert sich immer, wenn sie schon mal wo war.

- warum der Titel spanisch ist, bleibt schleierhaft. Klingt wohl besser als Geh mit Gott.

- der böse Boss will nach Rio.

19. November 2016 nach oben

Film 49: Das Mädchen aus der Cherry-Bar (1966)

15. Oktober 2016 nach oben

Film 48: Heil, Cäsar! (2016)

Hail, Caesar! von Joel und Ethan Coan, mit Josh Brolin, George Clooney, Ralph Fiennes, Jonah Hill, Scarlett Johansson, Frances McDormand, Tilda Swinton, Channing Tatum

Verpasst. Ooooh.

03. September 2016 nach oben

Film 47: Arabeske (1966)

Film 46: Galaxy Quest (1999)

Planlos durchs Weltall von Dean Parisot, mit Tim Allen, Sigourney Weaver, Alan Rickman

- Nur gemeinsam sind wir stark.

- Es muss nicht immer nur einer im Mittelpunkt stehen.

- Auch eine unwichtige Aufgabe kann mit Hingabe erfüllt werden.

- Man sollte seine Fans nicht unterschätzen.

- Das Fernsehen sendet "historische Dokumente".

- Auch ein Satz, den man hasst, sagt man irgendwann mit Überzeugung.

Film 45: Tatis herrliche Zeiten (1967)

Playtime von Jacques Tati mit Jacques Tati, Barbara Dennek, Reinhard Kolldehoff

24. März 2016 nach oben

Film 44: Thomas Crown ist nicht zu fassen (1968)

The Thomas Crown Affair von Norman Jewison mit Steve McQueen, Faye Dunaway, Paul Burke.

Was die Hübschigkeit der Schauspieler betrifft, war der Film einer der besseren. Allerdings war er ein unangenehmer Macho mit ungehobeltem Charakter, also zutiefst unsympathisch, und sie eine aufgedonnerte unmoralische Schönheit mit unerträglichen Fingenägeln. Das erste, was über sie bemerkt wurde, war denn auch ihre sich fortwährend ändernde Frisur. "Ein solches Haarteil kann ja als Waffe benutzt werden", höre ich jemanden in dem Durcheinander nach dem Film sagen.

Überhaupt, der Film. Der erfolgreiche und reiche Geschäftsmann Thomas Crown lässt Banken zum Vergnügen ausrauben. Er heuert dafür fünf Gangster an, die die Bank für ihn überfallen und ihm das Geld anschließend auf einem Friedhof abliefern. Nur er kennt sie, sie kennen sich nicht untereinander, haben sich vorher nicht und werden sich hinterher nie wieder treffen. Die Versicherungsagentin Vicky Anderson wird auf ihn angesetzt. Sie kenn keine Moral und ist bereit, buchstäblich alles zu tun, um ihn zu kriegen. Von Anfang an weiß sie, dass er es war und wie er es gemacht hat. Aber wie beweisen? Von Anfang an spielt sie mit ihm und schmeißt sich hemmungslos an ihn heran. Zu der Schlüsselszene fällt der Satz: "Was guckt ihr denn für schweinische Filme?" Dabei wird im Grunde nur eine Partie Schach gezeigt, die ihren Höhepunkt im "extatischsten Kuss der Filmgeschichte" (Covertext) findet. Es stellt sich heraus, dass er mit ihr spielt, sie sich in ihn verliebt hat und er sie vor die Wahl stellt: "Komm mit dem Geld nach oder nimm das Auto", woraufhin sie in Tränen ausbricht.

Diese letzte Szene ist denn auch die einzige des Films, die ernsthaft diskutiert wird. Verschiedene Interpretationen liegen jeweils zweifelsfrei auf der Hand. Sie weint aus Erleicherung, weil sie ihn liebt und er nicht geschnappt wird. Sie weint aus Verzweiflung, weil sie sich nicht zwischen Pflichtbewusstsein und Herzensangelegenheit entscheiden kann. Sie weint aus Wut, weil sie nicht weiß, wo das Geld ist und er sie und die gesamte Bostoner Polizei hereingelegt hat. Sie weint aus Freude, weil sie soeben einen Rolls Royce Silver Shadow, Baujahr 1967, geschenkt bekommen hat - für mich übrigens der heimliche Star des Films, Hübschigkeit der Schauspieler hin oder her. Möglich wäre auch, dass sie über die Gier der Schweizer Banken weint.

Für einen Film von 1968 ist er extrem modern. Split Screens werden geschickt mit Musik verknüpft eingesetzt, um die fünf unbekannten Gangster zu charakterisieren. Mit der Brennweite wird herumexperimentiert und die Schnittfolge ist zum Teil sehr schnell. Zu schnell. Steve McQueen könnte auch so auf die Straße gesetzt werden, er fiele gar nicht auf - meint jedenfalls Klauss. Die Schach-Szene ist wirklich ausgesprochen lasziv, heutzutage kaum denkbar in der Samstag-Abend-Unterhaltung. Über das Remake von 1999 mit Pierce Brosnan und Rene Russo spricht niemand.

Ansonsten sprechen wir über Umzüge. Den von Kollegin G. bedauern wir besonders, denn sie ist ja nun Ex-Kollegin G. und feierte heute ihren Abschied aus dem Filmclub. Beim nächsten Mal muss also ein G-Gedächtnisfilm gezeigt werden, denn sie wäre an der Reihe gewesen, einen Film auszuwählen. Alles Gute, G.

06. Februar 2016 nach oben

Film 43: Die Reise ins Labyrinth (1986)